Una observación de Kratzer

José Antonio Millán

![]()

![]()

![]()

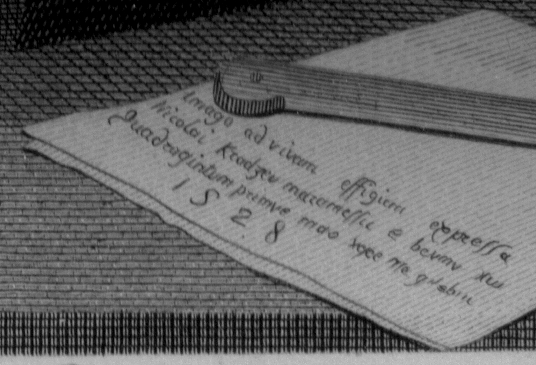

Esta es la historia de Nicolás Kratzer, astrónomo, cuyo retrato pintó Holbein el Viejo, dibujó Anastasi, y se estampó muchas veces grabado por Dequevauvillers, siempre bajo la misma representación: barbilla saliente, ojos entrecerrados, como de quien está más hecho a la noche, leve rictus en los labios, mano izquierda sujetando el icosaedro de las declinaciones celestes, que él mismo inventó, la diestra con un compás; sobre la mesa regla, tijeras, plomada y un papel con tres líneas escritas que el cuadro sólo esboza, y el dibujo reconstruyó con mejor fortuna, pero la estampación degrada hasta lo ilegible.

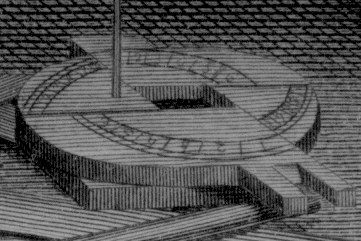

Las paredes del fondo del retrato, iluminada una y en claroscuro otra,muestran más objetos: compases de gran tamaño, un sextante primitivo, y algunos otros instrumentos cuyo uso ignoro, pero que tampoco descarto que Holbein se inventara y luego representara minuciosamente, para llenar un ángulo, o porque la curva de la gorra del astrónomo necesitara un contrapunto convexo y en otra dirección.

Por razones que no vienen al caso, conozco bien un episodio de la vida de Kratzer, que por iluminador y necesario bien podría erigirse en emblema del resto de ella. No sé exactamente si ocurrió antes o después de la confección del cuadro, pero me gustaría situarlo justo en su centro; por ejemplo, entre dos sesiones de las que el astrónomo posó en su gabinete. A diferencia de los modernos daguerrotipos o pinturas a la plata, de realización instantánea, los cuadros tienen espesor, y dentro del que trazó Holbein bien pudo caber lo que sigue.

"Los cuerpos celestes, aun para quienes no ven en ellos dioses ni augurios, son causa de admiración", decía el pintor, que retocaba con el clarión, "¿No es el círculo de la luna llena (o el del sol, pero que nadie puede ver sino una sola vez) la única circunferencia perfecta de la naturaleza? La onda de la piedra en un estanque, el centro preciso de una flor son menos puros". "¡Qué visión de artista!", rió Kratzer, y se espantó una mosca de la frente: "...Y sin embargo, ambos círculos, fijaos, encierran caras burlonas: la vieja de Selene, y el rostro malhumorado del Sol. No es en el mundo, ni siquiera en los astros, sino en las matemáticas donde están las formas perfectas que soñáis".

Como entrara ya Hendrickje a anunciar el almuerzo con su voz quebradiza, guardó el pintor los pinceles y se despidió, quedando citados para el día siguiente. Era Kratzer delgado, de mediana estatura, labios finos y temperamento flemático. La marea de la carne, que no olvida a nadie, le sorprendió una tarde calurosa trazando una carta de altitudes, y le arrastró al aposento de la criada: Hendrickje sesteaba, con las piernas desnudas, y le recibió bien. Luego Kratzer le compró un traje, y tuvo de ella dos hijos, que murieron de fiebre. Comieron, pues, ambos en la sala, como tenían por costumbre desde hacía años, y hablaron del retrato, que primero era una sombra, y ahora cogía carne. Volvió luego él a su gabinete, a completar unos cálculos antes de la noche.

Las constelaciones del verano destacaban lechosas entre la red de calles oscuras de la ciudad. Kratzer salió a las afueras con el farol de vidrios coloreados en rojo que le permitía hacer anotaciones sin quedar cegado por su luz, y que le daba apariencia de luciérnaga, contemplado desde lejos. Era casi el equinoccio, y el campo recibía la visita alegre de las parejas, aunque Kratzer no reparó en ello, porque cerca del Cisne brillaba Júpiter como una joya, y cinco grados más abajo Marte relucía como un ascua. No era una conjunción, en sentido estricto, pero el astrónomo sintió la cercanía de las moles heladas, gravitando sobre el horizonte.

Había pensado montar sus instrumentos y observar la atracción de las estrellas fugaces, sobre las que tenía un precioso cuaderno de anotaciones, pero se sorprendió meditando sobre la fuerza de los astros deslizándose en la negrura. Atados por fuerzas precisas, y sin embargo imperfectos, como él bien sabía, ¿qué les daba, sin embargo, la belleza, la elegancia de recorridos y curvas con que se movían por el cielo? Tan profundamente descreído como sólo puede ser aquel que se asoma, noche tras noche, al desierto celeste, Kratzer no podía pensar en la deidad bondadosa que traza con mano de oro signos de hermosura.

Abstraído en el lento giro de la bóveda, ni siquiera reparó en el ruido de carrera y aliento sofocado, hasta tenerlo al lado. Saliendo del bosquecillo próximo, en huida, o jugando a ser buscada, una joven desnuda apareció en el claro. Incluso antes de verle detuvo su carrera y sus pechos blanquísimos subían y bajaban en la respiración ansiosa y silente. Giró hacia sus espaldas, por ver si era seguida, y la torsión de las piernas, rematadas en la doble hendidura, provocó una tensión en el aire que amenazaba descargas. Se volvió, más tranquila, y entonces descubrió al astrónomo, inmenso, con su traje de noche y la carta inservible, debajo de los astros, iluminado en rojo, y mirándola. ¿Vería la muchacha que los ojos del hombre no se habían clavado en su triángulo negro sino que recorrían el cuello, los hombros, apreciaban los contornos, y calibraban las curvas con saber de guarismos? No hurtó las vergüenzas con sus brazos: se detuvo un instante, giró sobre sí misma, y se alejó corriendo.

"Estáis bien pensativo", le dijo Holbein, la mañana siguiente, "Hoy trabajaré en el rostro, y si no cambiáis de pensamientos quienes vean mi obra os tomarán por persona melancólica. Ved: los pigmentos, desleídos en aceite, impregnarán el lienzo dejando la huella de vuestra tristeza, y esto, mañana seco, y luego recubierto de barniz, durará largos años".

Kratzer se echó a reír, y contestó: "Hacedlo, si queréis: anoche he descubierto que la belleza de la gran maquinaria de los cielos es la misma que la de cualquiera de las criaturas. El seno de una joven y la elipse precisa de un cometa: ¿quién toma a quién la gloria? O los dos, ¿de qué fuente?". Hendrickje entraba con un búcaro lleno, y ambos callaron por un momento. Torpe por el reuma, se acercó despacio a la chimenea, y colocó en el centro el recipiente. Cubrió a los dos, pintor y retratado, en una ojeada cálida, y salió, silenciosa.

"O, al menos, es que ellos no envejecen, los planetas, los astros. Por eso nos cautivan", siguió Kratzer, como para sí mismo, "Y su gloria perenne se refleja en lo bello de aquí abajo: pero es una, y la misma, materia en ambos casos... La gloria de las formas...", y calló, sin acabar la frase. El pintor, abstraído en un lugar difícil, no supo contestarle.

El cuadro fue acabado, y el astrónomo Kratzer, descubridor de muchas cosas, que había vislumbrado la unidad del mundo, para luego perderla con matices, murió pocos meses después. Tenía treinta y cuatro años.

[Otro cuento]