Avatares

de la palabra

Introducción

Contacto con el autor

Sobre James O'Donnell

Palabras para el lector de la edición española

Barcelona, Paidós,

2000.

200 págs.

Colección Paidós Digital

para pedirlo

Traducción de Santiago Alcoba Rueda

La página web sobre Avatares de la palabra, con multitud de enlaces interesantes, está en: http://ccat.sas.upenn.edu/~jod/avatars/

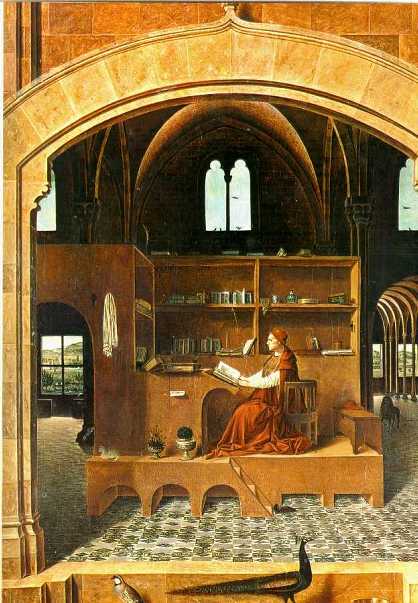

El famoso retrato del siglo xv de san Jerónimo de esta página muestra una imagen familiar: el santo acompañado de un león en un espacioso estudio, absorto en sus libros. Para ciertos gustos, la evocación de esta escena es un modelo irresistible de la vida escolástica: libros selectos, ambiente correcto, dignidad y tranquilidad. Cuando un estudioso formado en el clasicismo contempla esta imagen, puede ser difícil que reprima la tentación de verse a sí mismo en los hábitos de Jerónimo. Nuestra arquitectura interior, ropaje ordinario y la compañía elegida pueden ser diferentes, pero nuestra capacidad de agradecimiento disculpa la fantasía momentánea. El Jerónimo histórico, irascible y encantador por turnos, se instaló en Belén en los últimos años del siglo iv d.C. y se dedicó a la traducción de las sagradas escrituras del hebreo y el griego al latín, mientras mantenía una reveladora correspondencia con las eminencias sociales y literarias del mundo romano. Durante el Renacimiento se convirtió en objeto de veneración y modelo de imitación y en el proceso se le recreó de manera que la imagen y algunas muestras de veneración aún resuenan entre nosotros.

Cuando satisfacemos la fantasía de identificarnos con Jerónimo, estamos comenzando un viejo ejercicio. Existen fundamentos para sugerir que el momento del primer descubrimiento de este mismo cuadro sirvió para desencadenar justamente la confusión del presente y el pasado. Aunque la imagen intenta ser claramente «Jerónimo», los detalles del hábito llaman la atención. En el tiempo en que se pintó este cuadro, sólo dos hombres podían vestir ese hábito y serían, por tanto, los posibles modelos para el retrato. Uno fue un hombre anciano de procedencia desconocida y el otro fue el erudito diplomático Nicolás de Cusa, cuyos trabajos son origen en la actualidad de una sociedad académica.

Tal mezcla de presente y pasado fue muy habitual en el ámbito del Renacimiento y sigue siendo un hábito familiar de la mentalidad actual. Erasmo, por ejemplo, creó y formó su imagen pública en las primeras décadas del siglo xvi, modelándola expresamente en la de los padres de la Iglesia de unos mil años antes. Aprovechó la tecnología de la imprenta para hacer su propia práctica escolástica pareciendo antiguo y autorizado, aunque era un hombre moderno de pies a cabeza y un emprendedor audaz del recién inventado libro impreso. Uno de los logros de Erasmo como humanista fue una biografía de Jerónimo basada, por primera vez, no en la tradición hagiográfica sino en una lectura meditada y cronológicamente segura de las cartas de Jerónimo. Cuando consideramos la gran edición moderna de las cartas de Erasmo con esta perspectiva, inconscientemente le dejamos enseñarnos cómo leerlas como si nos las leyera Jerónimo, como una prueba histórica transparente que nos llevará a juzgarlo como quería que lo hiciéramos. Irónicamente, otro estudio reciente muestra cómo el mismo Jerónimo creó la imagen pública y literaria que adoptó en la Antigüedad tardía, por imitación consciente de Orígenes, el tercer exégeta cristiano. Erasmo y Jerónimo fueron los primeros administradores de una imagen propia.

Tales ejercicios para autorizar el presente desde el pasado pueden ser bastante eficaces. Erasmo fue un monje medio renegado sin posición, un cristiano piadoso de ideas profundas aunque algo raras y un hombre que empleó mucho tiempo y esfuerzos en eludir la polémica que destrozó la unidad religiosa de la Europa de su tiempo (mientras él recorría su propia senda). Pero triunfó más allá de lo que hubiera soñado al crear una imagen de estudioso cálido, amistoso, accesible, humano y razonable que tuvo acogida mucho más allá de los círculos de las ideas que profesaba sobre Dios y el hombre y que trascendió mucho más de lo esperado. Su amigo y contemporáneo Tomás Moro llevó a cabo con casi tanto éxito una larga carrera como creador de una imagen de sí mismo como un buen humanista, pero su biógrafo más reciente ha sucumbido al fin al esfuerzo del siglo xx por situarlo en el lugar que en realidad le corresponde. El luminoso retrato que de Moro presentó la película Un hombre para la eternidad (A man for All Seasons, 1966) se ve ensombrecido por su imagen de cazador de herejes. Sin embargo, Erasmo sobrevive porque triunfó en sustituir la imagen por el hombre. La repugnancia de alguna de sus opiniones desaparece tras esa imagen.

Para enumerar las objeciones fundadas que se pueden plantear contra este tipo de autorretrato en traje de fiesta no hay más que destacar algunos de los efectos de una práctica muy usada en cada momento. Como el éxito causa imitación, la ambición refina el arte. Sólo voy a destacar algunas implicaciones de esta manera de verse a sí mismos en la tradición que tienen en particular los humanistas.

Sentado ante el teclado frente a la pantalla del ordenador, rodeado de libros impresos producidos en serie, teniendo orgulloso una tarjeta de librería que me da acceso a millones de libros cuando quiera y autor de varios libros propios publicados y almacenados en el mismo depósito, yo soy, en muchos sentidos, una persona muy diferente de un Erasmo o un Nicolás de Cusa. Erasmo conoció los libros impresos y los acumuló para aprovecharse, y el secretario de Nicolás fue uno de los primeros impresores de Italia décadas antes que Erasmo, pero ninguno de ellos podría imaginar adecuadamente un mundo tan inundado de libros como el nuestro. Para ellos cualquier libro era aún una cosa preciosa, y el aprendizaje de cualquier tipo, un desafío contra la completa desaparición o inaccesibilidad de las palabras del pasado y del momento. (En tiempos de Erasmo, la gente todavía hacía copias manuscritas de libros impresos, simplemente para tener un ejemplar.)

El pintor del Renacimiento, al crear la imagen de Jerónimo, fue igualmente anacrónico, porque Jerónimo vivía también en condiciones muy diferentes, en un mundo donde el códice era una novedad relativa y donde la cristiandad que él defendía empezaba a aprender cómo administrar una biblioteca que contenía algo más que las Escrituras. Incluso sólo se disponía de fragmentos de las Escrituras en traducciones de regular calidad, de modo que la gran aportación de Jerónimo sería poner en circulación una mejor y más sólida versión latina de la Biblia. En el siglo xv la cuestión era cómo tratar de distribuir universalmente aquello que Jerónimo había elaborado para ponerlo al alcance de todos.

Estas inscripciones de nosotros mismos en el pasado, esta resurrección del pasado en nosotros mismos, son claramente ahistóricas en muchos aspectos, pero particularmente en la manera en que confunden las condiciones del aprendizaje y de la lengua, que son radicalmente diferentes. En una ocasión Jerónimo encontró una palabra griega en un texto y escribió a un amigo que recordaba haber visto esa palabra sólo dos veces antes, una en las Escrituras, y otra en un escrito religioso apócrifo. Estaba en lo cierto: los tres pasajes que conoció son todavía los únicos lugares donde sabemos que se usó esa palabra en el legado escrito de la literatura griega. Al oír esa historia, me maravillo de la capacidad de memoria de Jerónimo, sabiendo que como humanista moderno con algunos intereses similares en las Escrituras y la traducción yo no osaría nunca afirmar algo así. Atribuyo esto a la distracción de mi educación, así como también a mi incapacidad de leer y retener todo lo que quisiera, pero en el fondo tengo la sospecha de que en aquellos tiempos la gente adiestraba la memoria mejor que nosotros y que la confianza en la palabra impresa ha mermado nuestra facultad de memorizar.

Otra manera de verlo es decir que la ventaja de Jerónimo sobre mí se basa en el vacío de su memoria textual, no en su plenitud. No tenía zonas enteras de sinapsis atestadas con la lírica de canciones populares de hace treinta años y otras zonas llenas con las instrucciones necesarias para usar el programa ya obsoleto de un procesador de textos de hace una década, ni tampoco bancos de memoria atestados con un cúmulo de libros de bolsillo de ficción y de no ficción leídos en los trenes, en la cama y en las tardes ociosas de los domingos. Si se han leído muchas menos palabras en la vida y quizás se han leído esas pocas palabras una y otra vez, seguramente es más fácil recordar muchas de ellas.

Insisto, conviene tener en cuenta que en el entorno de Jerónimo, el estudio filológico comparativo se tenía que hacer confiando principalmente en la memoria. No se disponía de los léxicos, los índices y las enciclopedias. Esta carencia aumentó tanto la inquietud como la atención con que se hacía una primera lectura: esas palabras desaparecerían y serían inaccesibles si no eran recordadas. Qué distinto de nosotros, volviendo ociosamente al índice del final del libro para encontrar algo que acabamos de leer hace veinte minutos. Además, él no necesitaba ser competente en otras tecnologías eficaces. Aun cuando yo creyera que conocía los usos de una palabra rara, nunca lo diría desafiantemente como él lo hizo, porque estaría seguro de que alguien con una memoria retentiva mucho menor que la mía aparecería un momento más tarde blandiendo el diccionario o buscando esa palabra en un ordenador, y con un fuerte «¡ajá!» para mostrarme que la palabra se había usado no tres veces sino cinco o nueve y en algunos sentidos realmente inesperados.

Luego se harán otros comentarios sobre la memoria y su historia, pero incluso el hecho de contar esta breve historia sobre la memoria de Jerónimo sirve para dedicarse simplemente a la yuxtaposición ahistórica que he señalado. Contamos tales historias para compararnos implícitamente a Jerónimo, ignorando la mayoría de las diferencias que nos separan. Si pudiéramos yuxtaponer Jerónimo, que escribió la carta identificando esas tres apariciones de una palabra, a nosotros mismos en toda su extensión, nos abrumaríamos por la extrañeza del hombre y nunca llegaríamos a verle como nuestro rival o colega. El cuadro del principio de esta introducción es anacrónico en mil años y está idealizado, pues el cobertizo de Belén del Jerónimo rudamente ascético —parece muy familiar para considerarlo un monasterio, aunque donde vivía Jerónimo era un lugar mucho más pobre, más andrajoso y más pequeño de lo que la palabra «monasterio» permite imaginar— recortaría una figura poco atractiva. (Sus célebremente complejas relaciones con las mujeres nos recuerdan que su imagen es mucho más que la del exégeta en su estudio. Reforzar las expectativas sobre todas las formas de funciones sociales no es el menor de los efectos de estas interpretaciones históricas.)

Una posible alternativa en nombre de la historia sería lanzar por la borda el pasado como irrecuperable e inconexo. Cuando nos quejamos de que nuestros contemporáneos (son siempre los contemporáneos más jóvenes a los que culpamos de este tipo de pecado) descartan el pasado como irrelevante y hacen patente una pasmosa —para la visión de los mayores— ignorancia de la historia, se debe tener en cuenta que así hacen una defensa firmemente fundada de la misma historia. Todavía no vivimos totalmente en un mundo posmoderno, posthistórico y no creo yo que nunca se llegue a lanzar por la borda el pasado lejano. Demasiados de sus restos físicos están con nosotros y, aunque se descarte o desprecie un cuidadoso conocimiento de la historia, nuestro turismo histórico y la fetichización de los monumentos es cada día mayor. No podemos recuperar nuestro pasado o vivirlo nuevamente, ni deberíamos desear hacerlo, sin embargo, si somos precavidos, pacientes y minuciosos, podemos aprender de él. Para mí el fruto de la historia es doble. Primero, el placer del acto de «hacer historia» en sí mismo es interesante y suficientemente atractivo como para seguir con el pasatiempo, pero quizá no tiene justificación suficiente por el tiempo dedicado a ello. Y segundo, la utilidad de la historia reside en el aguzamiento de la visión, la mayor conciencia de las diferencias, el respeto por el matiz y el sentido de posibilidades de cambio.

Lo cierto es que, desde Herodoto hasta hoy, el enfoque que suele tener la historia consiste en establecer modelos de valor para la emulación. La formación del crítico discurre entre una lluvia de balas retóricas cuando intenta ajustar el pasado idealizado para ajustarlo a los datos de los que se dispone hoy. El profesor más famoso e influyente de historia en los Estados Unidos en 1997, el portavoz de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, escoge tomar el camino más fácil, la idealización, a expensas de los datos, en conferencias televisadas de historia. Mi propia fidelidad a la escuela profesional de historia considerada más difícil, se funda en parte en una evaluación personal. En la historia, como en mi propia vida, los modelos negativos («Yo nunca trataré a alguien como él lo hace») son fuerzas mucho más potentes y duraderas en la formación de mi conducta para el bien y menos vulnerables a la devaluación que los ejemplos.

Lo que sigue en los capítulos de este libro, por lo tanto, son las meditaciones históricas que arrancan del punto específico de cómo las culturas occidentales del pasado usaron la lengua oral y la palabra escrita como portadoras de cultura y como formadoras del mundo en que los seres humanos piensan que viven y que Rilke llamó die gedeutete Welt, «el mundo interpretado». Hay estudios de las diversas manifestaciones encarnadas de la palabra, esa unidad fundamental pero resbaladiza del discurso. Una palabra es después de todo una cosa polimorfa. La puedo entender como unas leves ondas sonoras en el eco de una sala vacía cuando hablo en voz alta, pero es casi seguro que nadie puede entender una palabra como una entidad aparte sin la visualización palpable del escrito para separarla de otras entidades como ella. Las palabras representan a las cosas, pero entendemos las palabras sólo como los signos de las cosas que ellas crean así, o por lo menos diferencian, por representación.

Una palabra puede ser también una serie de símbolos gráficos transmitida con cientos de formas (grabada en la piedra, escrita a pluma en el papel, fotocopiada en papel, o bailando sobre la pantalla en los pixels), y esos símbolos pueden ser alfabéticos o pictográficos (una misma imagen puede ser asociada con varias pronunciaciones muy diferentes). La función de tal instrumento gráfico suele ser intermediaria y siempre artificial y en el estudio de esa artificialidad las mejores mentes de cada cultura llegan hasta el embeleso. Agustín habló de las palabras como «elecciones de bajeles preciosos» para significar, pero inmediatamente insistió en reprender los equívocos que suelen encerrar, porque las palabras son meramente instrumentales. Una sensibilidad moderna será más precavida en conceder inmunidad a las palabras, que pueden encerrar en sí mismas de una manera bastante intrincada la confusión del juicio y el principio que las engendra en formas específicas.

Para nosotros, que vivimos a finales del siglo xx, ninguna cultura humana es imaginable sin palabras. Nos vemos como hablantes de una lengua y como criaturas que hablan una lengua y hacemos con orgullo la distinción. Pero ¿va a ser eterno este orgullo? Chia-Wei Woo, un distinguido físico y presidente de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, habló recientemente de un tiempo en el que la lengua puede parecer un anacronismo, en el que los medios de comunicación poslingüísticos dejen obsoleta la cultura de la palabra. Es imposible imaginar tal posibilidad porque va contra la ortodoxia lingüística actual, pero deberíamos detenernos en la cuestión de si siempre va a ser posible: ¿después de la lengua, qué? ¿Un metalenguaje, es decir, un sistema de sustitutos para el pensamiento y la realidad más complejos, más flexibles, más eficaces que los que usamos en las palabras?

Vivimos en un momento histórico en que los medios sobre los que se funda la palabra cambian de naturaleza y extienden su alcance hasta extremos nunca vistos desde la invención de los tipos móviles de imprenta. Los cambios se han desarrollado en el siglo xx, cuando la palabra hablada se revitalizó en la comunicación por teléfono y radio y cuando la imagen del cine y la televisión complementó la «mera» palabra. La invención y difusión del ordenador personal, y el actual crecimiento explosivo de las conexiones entre estos ordenadores a través de las redes mundiales de Internet, crean un ambiente auténticamente nuevo y transformador. Los entusiastas proclaman de manera absoluta que el libro ha muerto y los utópicos y distópicos cantan y proclaman los futuros que sus fantasías hacen posibles. Mi opinión es que podemos esperar cambios significativos, que todos los cambios van a comportar costes y beneficios, pérdidas y ganancias, y que aquellos de nosotros suficientemente afortunados de vivir en momentos tan estimulantes no tendremos otro remedio que encontrar maneras de adaptar las tecnologías a nuestras vidas y nuestras vidas a las tecnologías.

Mi propósito al escribir este libro ha sido aclarar lo que sucede o lo que puede suceder, pensando en transformaciones similares del pasado, examinado las reacciones de la gente y así, cuidadosamente, pensar en el presente y el futuro. La estética de la conclusión y la fijeza que ahora apreciamos puede muy bien convertirse en una posibilidad entre muchas, y la posibilidad que tenemos a la vista es la de un mundo en que el discurso útil y persuasivo nunca tiene que escoger la congelación, sino que puede continuar creciendo, corregirse, diversificarse y llegar a ser más sutil y más seguro con respecto a sus lectores y a la experiencia continua de su autor —que el mundo puede generar su propia estética de apertura y adaptabilidad—. En cuanto escribí estas palabras se me colapsaron algunas sinapsis porque sé que la persona que soy hoy no puede captar esa labilidad —mis palabras la traicionan porque lo que quiero hacer es captar y retener—. Pero el mundo es un lugar fluido y no trata siempre bien a quienes lo congelarían total o parcialmente en una situación. Imaginar cuál va a ser nuestro camino, o el de nuestros hijos, es un ejercicio que hay que hacer si estamos dispuestos a vivir estos cambios con éxito y a hacer un buen uso de las posibilidades que nos ofrece la realidad.

Necesito intentar verme no sólo en ese cuadro de Jerónimo/Nicolás, sino también en los fragmentos de un futuro más parecido al de la ciencia-ficción. Es tranquilizador mirar hacia el pasado, por lo menos para quienes el presente está marcado por una comodidad y un privilegio relativos. Por comparación, desconcierta imaginar un mundo en que no se pueden aplicar las mismas normas de privilegio y de comodidad. Pero aquellos de nosotros —precisamente profesores de la élite de la cultura, científicos, académicos, escritores, artistas, e intelectuales— que no pensemos en un futuro así, es posible que seamos marginados en los intentos por dar una explicación de nosotros y de nuestro mundo. Mi propia elección, no sin dificultades, es resistir la tentación del estudio silencioso del clásico e intentar comprender las líneas que llevan desde la Antigüedad que conozco profesionalmente hasta mi propio tiempo, y así poder establecer adónde nos llevan esas líneas en el futuro. Estudio el pasado, pero proyecto vivir en el futuro.

Nicolás Maquiavelo era el más ensimismado de los hombres, pero no era un loco. Se reconoce de inmediato al contar la anécdota más famosa de su vida privada. Le contó a un amigo cómo terminaba las tareas del día y volvía a su estudio por la noche, tras abandonar la administración e irse a vivir a su casa de campo. Se detenía en una salita recibidor para lavarse las manos y cambiarse de ropa, después entraba en el estudio y allí entablaba conversación con las eminencias de la Antigüedad. Fue en ese estudio donde escribió por lo menos algunos de los libros que le convertirían en uno de los principales escritores (y además uno de los más profusamente vendidos) en tiempos de la imprenta. Un hombre de mediana edad que se cambia de ropa por gusto para entrar en su estudio y charlar con gente que murió siglos antes no siempre goza de la debida consideración. Pero Maquiavelo es un símbolo de su tiempo de un modo importante y que también explica su comportamiento.

En inglés, fue un casi contemporáneo y (en cierto modo) Doppelgänger de Maquiavelo, Tomás Moro, el primero que usó la palabra «publicar» para describir una de sus actividades literarias. Porque aunque se habla de publicación de trabajos antiguos y medievales, realmente las cosas no eran así. La producción de copias se hacía manuscrita y aunque imaginamos a libreros que producen múltiples copias del mismo autor, el mercado apenas llegó más allá del alcance de aquél. El autor del libro manuscrito seguía siendo el responsable de lo que había escrito y el libro en sí mismo era una producción personal. No había divorcio entre lo privado y lo público.

Sin embargo, los medios de la imprenta dieron lugar a ese divorcio. El acto de la escritura pasó a ser entonces «algo privado», por decirlo así, mientras que a la vez el acto de hacer promiscuamente públicos los resultados cambió para siempre las condiciones del discurso. Ahora se trabajaba en silencio y reserva para pulir las palabras, distribuidas luego por el mundo que le conocía a uno sólo por el libro. Había nacido el «autor».

Por supuesto, esta consideración es algo exagerada y, por supuesto, las cualidades de la autoría ya existían. Pero el papel reconocido del autor y su separación de las palabras que se difundían para representarlo ante un amplio público de desconocidos, fueron fenómenos que adquirieron nueva intensidad con la introducción de la imprenta. Maquiavelo, en su estudio, había encontrado la privacidad de la autoría, pero él no podía aún sentirse satisfecho con eso. Aún era en demasía el viejo hombre de la sociedad del cara a cara y, de ese modo, aunque de hecho no hizo sus trabajos en una comunidad de conversadores, simuló esa comunidad con su bella y significativa historia. Los clasicistas la han citado con aprecio, creyendo que nos vemos en ella, igual que nos vemos en Jerónimo. Es otro modelo, pero decepcionante. Sabemos cómo ser escritores, sabemos cómo es la intimidad y disfrutamos en ese aislamiento del mundo en el momento de creación a fin de gozar al imponernos al mundo en el acto de publicación. ¿Qué quieren los escritores cuando se publica un libro? Atención, aclamación, respuesta, notoriedad: quieren que la imposición tenga éxito al emprender la etapa pública, la etapa que ha sido inaccesible hasta que ocurre la publicación. No somos Maquiavelo ni tampoco Jerónimo.

Ahora «publico» una revista electrónica online de reseñas de libros. Más de uno de nuestros reseñadores ha expresado su sorpresa y su placer con la experiencia de escribir una reseña y entregarla para la publicación, sólo por la posibilidad de ver la publicación y la reacción del público casi instantáneamente. Y eso ocurre en un ambiente que venera el modelo de la imprenta de entrega, edición y publicación separadamente. En ninguna otra parte como en el ciberespacio nuestro discurso particular llega hasta un público más amplio y de forma mucho más instantánea, y a veces nos quemamos a nuestro pesar. Pero los interlocutores de Maquiavelo han desaparecido de la sala en que trabajo y le ha sucedido un mundo, literalmente, de amigos, colegas y desconocidos. Adonde quiera que voy, la comunidad de amigos y colegas con los que «converso» a diario a través del correo electrónico van conmigo por casi medio mundo. Pero cuando digo que publico mi revista electrónica, aún me hago eco de mi experiencia de la vieja cultura, exactamente igual que hacía Maquiavelo cuando entraba en su estudio. El desafío para nosotros hoy, como para él entonces, consiste en equilibrar los viejos modelos con los nuevos modos de comportamiento que aprovechan las posibilidades del nuevo entorno con eficacia, sin desorientarnos tanto que olvidemos quiénes somos. Maquiavelo, con un atuendo inadecuado, sin la sala de estudio particular ni el diálogo con las eminencias, no sabría cómo ser Maquiavelo. Nuestras propias comunidades nos conforman de manera no menos forzada y nuestras tecnologías nos permiten remodelar esas comunidades.